[Digital Business Africa] – Le Congo et le Gabon ont confirmé, le vendredi 31 janvier 2020, à Brazzaville l’effectivité du free roaming. Depuis 1er janvier 2020 en effet, les abonnés des réseaux mobiles du Congo et Gabon peuvent partir d’un pays à l’autre sans avoir besoin d’acquérir une carte Sim locale, et sans avoir à payer les frais de roaming (itinérance) en réception d’appels.

L’annonce a été faite à l’issue de la réunion de suivi de mise en œuvre de ce processus, tenue à l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE). Ce protocole précise que « la réception des appels pour un abonné en roaming est gratuite au Congo et Gabon » et « l’appel émis par un abonné en roaming est facturé à 158 FCFA », de même que « l’appel international du Congo vers le Gabon et vice versa ».

Si l’accord a supprimé la taxe sur la terminaison d’appel international entre les deux pays, l’ARPCE et l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) du Gabon n’entendent pas s’arrêter sur le free roaming concernant le trafic voix. La réunion de Brazzaville a ainsi appelé les opérateurs de téléphonie des deux pays à œuvrer pour l’implémentation, dans les délais, du free roaming data.

La matérialisation de ce projet est relative à l’application des recommandations du protocole d’accord signé le 5 octobre à Brazzaville entre l’ARPCE et l’ARCEP, et aux conclusions du procès-verbal signé le 5 décembre 2019 par les deux régulateurs, à la suite de la réunion technique tenue à Libreville au Gabon.

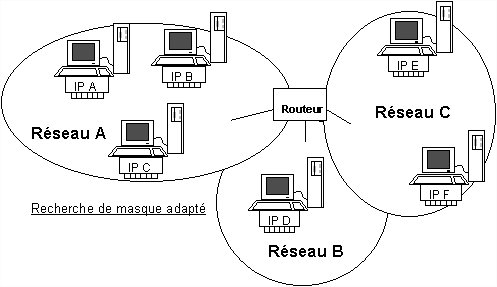

Les deux pays ont convenu de mettre en place, dans chacun d’eux, un comité national technique piloté par l’autorité nationale de régulation et comprenant l’ensemble des opérateurs. C’est dans cette optique que la réunion de Brazzaville a permis l’examen des aspects techniques liés à la l’exécution du free raoming, la mise en place de la stratégie pour la lutte contre la fraude ainsi que le mécanisme de suivi et d’évaluation.

Cette deuxième réunion relative au suivi de la mise en œuvre du Free Roaming entre la république Gabonaise et la république du Congo s’est tenue du 30 au 31 janvier 2020 à Brazzaville, au siège de l’Agence de régulation des Postes et des communications électroniques (ARPCE). Elle faisait suite à la réunion technique tenue à Libreville du 4 au 5 décembre 2019.

Ces réunions consacrent l’exécution du protocole d’accord signé à Brazzaville le 15 octobre 2019 par les autorités nationales de régulation des deux pays, et s’inscrivent dans la droite ligne de la vision déclinée par les chefs d’Etat et de gouvernements africains.

L’objectif de la réunion de Brazzaville a été de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du free Roaming entre le Gabon et le Congo.

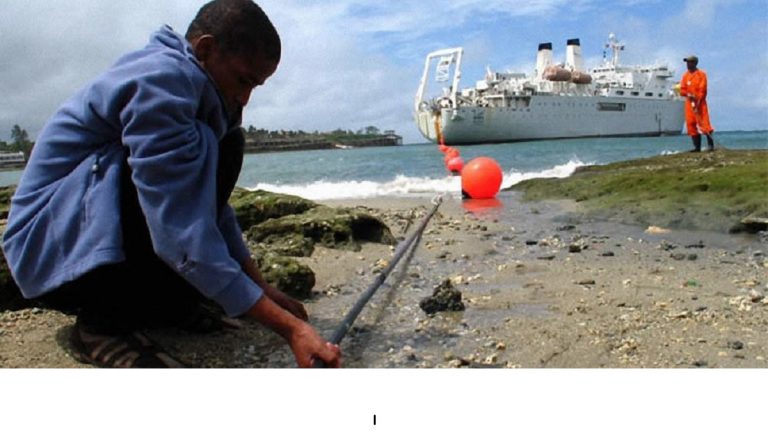

Les comités nationaux techniques ont tenu à rappeler aux opérateurs télécoms l’importance de privilégier, sur le plan technique, l’utilisation des liens directs afin que le trafic inter africain reste en Afrique.

En ce qui concerne les aspects tarifaires, il a été arrêté que la terminaison d’appel entre opérateurs (I.O.T) est fixé à 19 francs CFA, conformément au procès-verbal du 5 décembre 2019.

Plus encore, les comités nationaux techniques ont procédé à la validation d’un modèle de collecte de données ; à la définition d’une stratégie de lutte contre la fraude et à l’élaboration d’un plan de communication.

Les participants ont salué le leadership de Lin MOMBO, Président de l’ARCEP GABON et d’Yves CASTANOU, directeur général de l’ARPCE CONGO, qui a permis la réussite du free roaming entre le GABON et le CONGO.

Yves Castanou et Lin Mombo, respectivement directeur général de l’ARPCE et président du conseil de régulation de l’ARCEP avaient déclaré en octobre dernier que le protocole d’accord est la manifestation de la volonté d’intégration des pays de l’Union africaine autour d’un marché commun dans le domaine des télécommunications et des TIC, concrétisée par le manifeste Smart Africa adopté le 29 octobre 2013, en marge du sommet Transform Africa tenu à Kigali, au Rwanda. «Notre initiative s’intègre parfaitement aux actes additionnels de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et à l’engagement des chefs d’Etat à renforcer la cohabitation et la promotion d’un marché commun en adéquation avec la vision de la Cémac », avait souligné Yves Castanou.

Gaëlle Massang